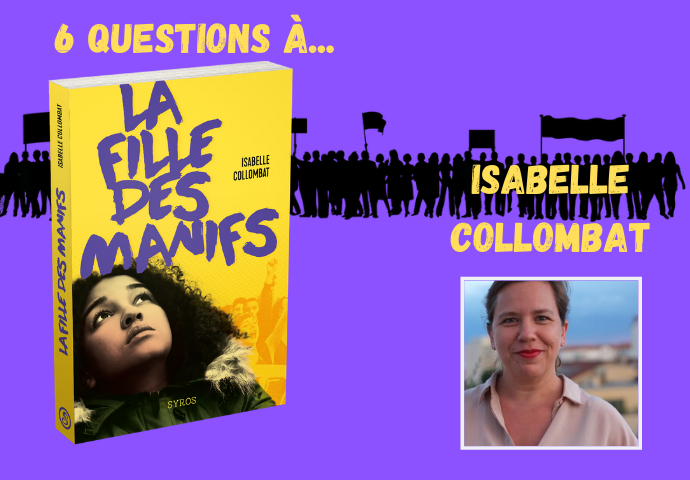

La fille des manifs - 6 Questions à Isabelle Collombat

Comment est née l’idée de ce roman ?

Cela fait longtemps que je pense à cette histoire et à son héroïne. Elle fait le lien entre plusieurs de mes centres d’intérêt. Mes livres évoquent souvent les relations entre les générations à l’intérieur de la famille ou dans la société. Il y a aussi la question de l’engagement pour la défense de l’environnement qui me préoccupe. Enfin, j’avais envie de parler de la place des femmes. J’ai fait le constat, comme beaucoup d’entre nous, que les adolescentes et les femmes sont de plus en plus présentes et actives, voire même majoritaires, dans les mouvements de protestation. Qu’il s’agisse des « gilets jaunes », des obilisations contre les violences familiales et conjugales ou pour la défense de l’environnement. Leur engagement suscite des réactions souvent très violentes, et même des campagnes de dénigrement. On l’a bien vu avec la Suédoise Greta Thunberg ou la Belge Anuna De Wever. Quand une fille ou une femme s’engage, on la rabaisse, on lui colle systématiquement une étiquette « d’emmerdeuse ». Tout ça m’a un peu mise en colère et j’ai décidé d’en faire un roman. La fiction, pour moi, c’est ce qui permet le mieux de décrypter la réalité. Au coeur de l’engagement des adolescentes et des femmes d’aujourd’hui, il y a très clairement un combat contre la violence et des formes de domination comme le patriarcat. C’est cela dont ce roman parle.

Parlez-nous de votre héroïne, qui s’engage avec courage et sincérité pour le climat, et va se retrouver presque malgré elle sur le devant de la scène.

Barbara, c’est une lycéenne en bac pro plutôt bien dans ses baskets. Elle a choisi de devenir cheffe de cuisine. C’est sa vocation, sa passion. En même temps, elle sent que la vie ne se résume pas à avoir un métier, du travail. Elle aspire à s’engager, à se battre pour des idées, à lutter contre l’injustice.

Dès le début, Barbara est critiquée pour des motifs qui n’ont rien à voir avec son combat : le fait d’être une femme, sa couleur de peau, sa jeunesse, ses études...

Que révèlent ces attaques ?

Barbara ne se contente pas d’être femme, métisse et jeune, elle aspire, en plus, à exercer un métier manuel, c’est-à-dire à se salir littéralement les mains, ce qui ne l’empêche pas de réfléchir et d’avoir un point de vue sur la société dans laquelle elle vit. Or, dans notre pays, dès les premières années de vie, nous valorisons les disciplines dites « intellectuelles », nous apprenons aux enfants à se déconnecter de leurs émotions, de leur corps et nous dévalorisons systématiquement les travaux manuels. Nous finissons par croire que seuls des individus qui auraient fait de longues études, de préférence dans certaines grandes écoles, seraient plus intelligents, plus savants et plus capables que les autres pour penser notre façon de vivre ensemble. La réalité prouve que c’est absolument faux.

Sur son livre de recettes de cuisine, le père de Barbara a écrit : « Ce que tu manges te constitue de l’intérieur. Ce que tu manges dessine ton monde à l’extérieur » Est-ce grâce aux valeurs fortes qui se transmettent dans sa famille que votre héroïne parvient à rester debout ?

Cette phrase est comme une formule magique pour Barbara. C’est ce que disait sa grand-mère à son père quand il était jeune. Une des branches maîtresses de l’arbre généalogique de Barbara a été cassée, ce qui n’empêche pas l’adolescente d’avoir grandi dans une famille très structurée. Les parents sont là, malgré tout, et tiennent bon, même si la vie est parfois brutale et qu’ils sont désemparés. Ils n’ont pas de réponses toutes faites sur les choses. Ils s’accrochent, en revanche, à une valeur forte : ils veulent le meilleur pour leurs enfants, pas forcément en termes de patrimoine économique ou de réussite sociale. Ils veulent tout simplement que leurs enfants soient heureux. Selon moi, c’est le plus beau cadeau qu’on puisse faire à des enfants dans un monde où tout pousse les parents à exiger de leurs enfants qu’ils rentrent dans un moule pour devenir de parfaits maillons du système économique, et tant pis si au passage ils y perdent leur identité et leur singularité.

Barbara écrit chaque jour à sa grand-mère, décédée un an plus tôt, et c’est ce journal que nous lisons. Quel rôle le souvenir de cette femme joue-t-il pour elle ?

Barbara a une grande tendresse pour sa grandmère. Mais celle-ci reste pour elle une énigme. En lui écrivant, elle essaie de la comprendre et de se comprendre. Adolescente, elle est en train de choisir, d’une certaine façon, sa vie future. Elle s’inscrit aussi dans une lignée. Son engagement découle de ce qu’elle voit du présent et de ce qu’elle sait du passé.

Pourquoi les politiques se défient-ils tellement de la jeunesse ?

Tous les politiques ne se défient pas de la jeunesse. Beaucoup l’utilisent quand ils en ont besoin. On le voit bien dans les partis : les jeunes troupes sont là pour servir les chefs. On apprécie les jeunes dociles et bien « cadrés ». Mais la jeunesse dérange quand elle conteste, proteste, remet en question l’ordre établi des choses, imagine d’autres types d’organisation sociale. Nous traversons une période où il ne fait pas bon critiquer d’une façon générale et où on est vite qualifié d’extrême ou d’ennemi de l’État. Par ailleurs, cela fait bien longtemps qu’on n’a pas entendu un gouvernement placer réellement la jeunesse comme priorité. Or, à mon sens, c’est la responsabilité des adultes de se préoccuper des générations futures.

Après des études franco-allemandes puis l’École de journalisme de Lille, Isabelle Collombat a commencé sa vie professionnelle comme reporter radio. Elle collabore depuis une quinzaine d’années avec l’éditeur Klett Verlag basé à Stuttgart pour lequel elle conçoit des manuels scolaires et elle écrit des romans, films et BD destinés aux jeunes Européens qui apprennent le français. Depuis Dans la peau des arbres, paru en 2006, elle est auteure de littérature jeunesse. Ses romans et documentaires sont parus aux éditions du Rouergue, Thierry Magnier, Actes Sud Junior et Syros. Elle est également scénariste. Elle travaille notamment à l’adaptation pour le cinéma de son roman Bienvenue à Goma (Rouergue).