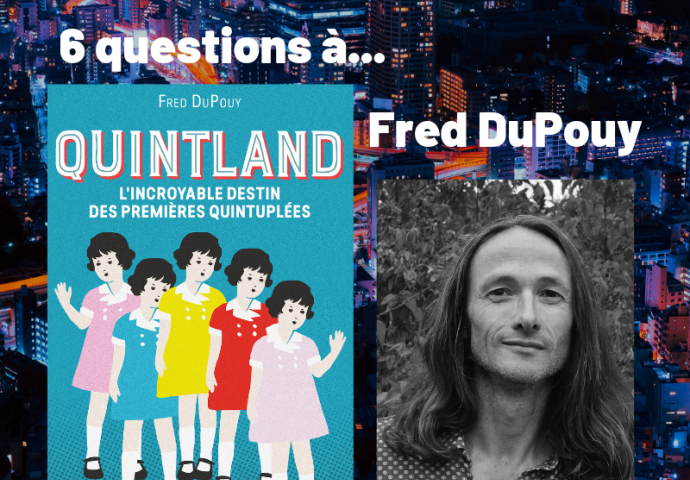

Quintland - 6 questions à Fred DuPouy

Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire un roman inspiré de l'histoire des quintuplées Dionne?

Début 2014, j'ai visité le musée Flaubert et d'histoire de la médecine de Rouen, un lieu étonnant. Le père de l'écrivain était chirurgien en chef à l'hôpital. La famille habitait un logement de fonction. Derrière la cloison de leur salle à manger, des malades mouraient du choléra. À l'époque de ma visite, le musée annonce une prochaine exposition sur les quintuplées Dionne, dont j'ignore tout. À la lecture des affiches. je suis subjugué par le destin de ces enfants, l'exploitation dont elles font l'objet, leur exhibition dans cette pouponnière devenue un parc d'attractions. L'idée d'en faire un roman s'impose rapidement, après quelques recherches et avant même d'avoir visité l'exposition.

Quelle est la part de vérité dans votre roman? Qu'est-ce qui relève de la licence littéraire?

Dans une histoire aussi médiatisée. la vérité est mise à mal dès le départ. Les sources abondent mais sont à prendre avec des pincettes . J'ai commencé par un travail de collecte et de recoupement d'informations: articles de presse, témoignages, photos, films, recherches sur l'histoire du Canada, la médecine néonatale, la géographie, l'économie de la région... Ce travail s'est d'ailleurs poursuivi tout au long de l'écriture du roman. Une fois le décor en place, il faut faire entrer les personnages, et forcément les trahir. Mettre en scène des personnes ayant existé, c'est déjà mentir. Mais «mentir vrai» est le travail du romancier. Le récit devient clairement un roman lorsqu'apparaissent les personnages imaginaires d'Alice et Edith. Ces deux jeunes filles, comme des milliers d'autres, vont découvrir l'existence des quintuplées Dionne à travers le battage médiatique qui accompagne leur naissance. Puis elles les rencontrent.

Comment se met en place l'engrenage qui va faire de ces cinq fillettes un phénomène de société très lucratif?

Cela ressemble à un accident: en 1934, au cœur de la plus grande dépression économique du XXe siècle, la région est en pleine mutation. Les temps sont durs, et soudain cet événement incroyable se produit :la naissance de quintuplées. Et elles survivent, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Leurs parents, désemparés, acceptent de confier les prématurées (elles sont nées deux mois avant le terme) à une fondation américaine qui les placera en couveuses pour assurer leur survie. En contrepartie, les bébés seront montrés au public, prêt à payer pour voir ce genre de curiosités. Aujourd'hui.cela peut nous sembler monstrueux, mais à l'époque, c'était une pratique répandue, y compris en France. Ces exhibitions ont favorisé les progrès des incubateurs et permis de sauver un grand nombre de prématurés. Le gouvernement saisit pourtant l'occasion pour placer les quintuplées sous tutelle. Les parents sont démis de leurs droits. Les jumelles resteront finalement au Canada, et la décision sera prise de construire une pouponnière en face de la maison des Dionne. Une équipe médicale dédiée y suivra les quintuplées jour et nuit. Très vite, l'engouement pour les jumelles gagne le continent tout entier. Des flots de touristes arrivent, ils veulent voir les bébés en chair et en os. On organise les visites. En l'espace de quelques années, trois millions de visiteurs seront accueillis sur le site rebaptisé «Quintland » (le Pays des Quintuplées). L'ironie de l'histoire, c'est que le prétexte invoqué par le gouvernement pour retirer les fillettes à leur famille était précisément de les protéger de l'exploitation commerciale !

En quoi Alice et Edith, auxquelles le lecteur s'attache aussitôt, sont-elles en avance sur leur temps? Quel rôle jouent-elles dans le roman?

Hier n'est pas si éloigné d'aujourd'hui. Leurs combats et leurs engagements sont toujours d'actualité. Alice. jeune enseignante des quintuplées, essaie de faire évoluer les choses de l'intérieur. Edith, plus ouvertement féministe, revendique une liberté d'agir au quotidien. Chacune à sa manière apporte quelque chose aux sœurs Dionne. Sans elles, cette histoire aurait un goût amer, et j'avais envie de réparer symboliquement le mal fait aux jumelles.

Une histoire semblable pourrait-elle se produire aujourd'hui ?

Sans doute n'arracherait-on plus les quintuplées à leur famille comme elles l'ont été. Cependant, focaliser sur la différence reste un réflexe. Les zoos humains ont disparu, mais la télé-réalité n'en est-elle pas l'avatar?

D'où vient notre besoin de créer du sensationnel?

Le cas Ouintland dépasse le sensationnel. La fascination pour les quintuplées prend sa source dans des fantasmes profonds, les mêmes qui irriguent des contes populaires comme le Petit Poucet où des enfants minuscules sont menacés d'être dévorés. Il y a un côté magique dans cette quintuple naissance, et dans cette ressemblance supposée parfaite. La croyance affirmait d'ailleurs que les pierres ramassées sur la propriété des Dionne avaient un pouvoir de fertilité. Quant à l'identité personnelle refusée à chaque sœur au profit d'une identité collective (au sens littéral d'être identiques, c'est-à-dire semblables), n'est-ce pas le reflet de ce qui nous effraie dans la possibilité du clonage humain?