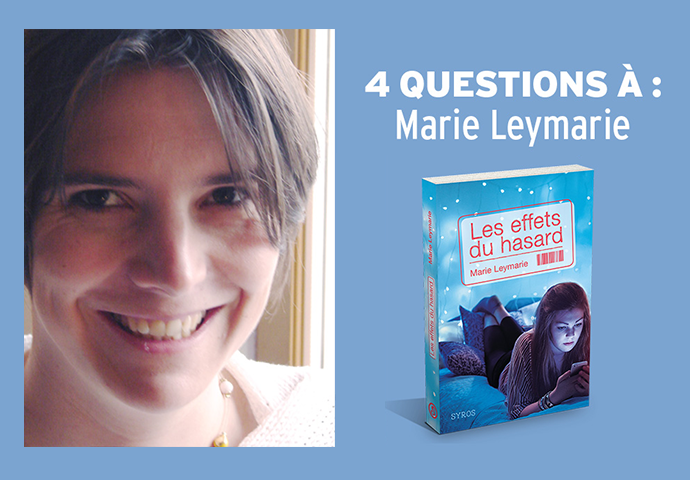

Les effets du hasard - 4 questions à Marie Leymarie

#1 Maïa, votre héroïne, a été « commandée » sur catalogue par ses parents selon certains critères, avant même sa naissance. Qu’est-ce que cela change pour elle ?

Ce qui change, c’est qu’au fond, Maïa a l’impression d’avoir une valeur fixée à l’avance — mais dans le livre, on voit bien que l’intelligence n’est pas résumable à un chiffre de QI, ni une personne à une liste de traits génétiques. La sensibilité, la joie de vivre, l’humour... ne feront jamais partie d’un catalogue - et tant mieux ! Ce qui change aussi, c’est que les parents ont l’impression d’avoir choisi leur enfant, alors qu’on ne choisit jamais : l’humain est imprévisible. Mais ces parents-là ne sont pas préparés à accueillir cet imprévisible — ils ont du mal à accepter que leur fille exprime ses propres désirs et cherche sa propre voie.

#2 L’amour existe-t-il encore dans cette société que vous imaginez ? Que craignent réellement les adultes?

Oui, bien entendu, l’amour existe, et en particulier l’amour–attachement. Mais l’amour–passion est découragé par la société. Il y a des médicaments pour en atténuer les effets chimiques et aider à ne pas se laisser submerger par ses émotions. C’est une société qui a un fort besoin de contrôle. Or, l’amour, c’est le grand saut dans l’inconnu. C’est un sentiment intense, incontrôlable. Cette société n’accepte plus la dépendance et la fragilité dans lesquelles l’amour nous plonge. Du coup, elle a institué des agences qui aident à trouver le partenaire idéal. Il me semble que c’est très humain, et qu’on est tous tiraillés entre le besoin d’aventure, d’absolu, d’émotions fortes, et le besoin de douceur, de protection, de sécurité.

#3 Quels liens faites-vous entre votre roman et notre société de 2016 ?

L’intérêt de ce roman, c’est justement qu’il est à la fois « très près » et « très loin ». En fait, la seule chose qui n’est pas possible aujourd’hui, c’est la gestation en laboratoire. Mais tout le reste est déjà en graine. Les médicaments «anti–amour » existent, même s’ils ne sont pas commercialisés. Choisir son donneur sur catalogue est une réalité dans plusieurs pays (y compris européens). Aux États–Unis, il existe des agences où l’on ne paie qu’« à la livraison du bébé vivant » et où, pour 4 000 dollars, on peut choisir le sexe du bébé... J’ai poussé cette logique plus loin et je l’ai généralisée à la société entière, en gardant nos exigences de démocratie. Car ce n’est pas un monde totalitaire, ni ultra–sécuritaire : c’est un monde qui ressemble au nôtre, qui est le reflet de nos contradictions d’aujourd’hui. L’idée pour moi, c’est que la fiction joue un rôle de miroir grossissant, qui permette de donner un relief particulier aux enjeux de l’adolescence (se trouver soi, malgré les attentes des parents et de la société), mais aussi de se demander : est–ce vers ça qu’on se dirige ? Est–ce qu’on en a vraiment envie ? Si la procréation médicalement assistée est un progrès indéniable, les dérives possibles nous imposent d’être vigilants.

#4 Votre roman s’apparente à de la science-fiction, mais accorde une grande place à l'intime. Comment avez-vous abordé cette histoire à la croisée de deux genres ?

C’est un livre dont l’écriture s’est étalée sur plusieurs années. J’ai d’abord écrit un premier texte qui était, en quelque sorte, le squelette du roman actuel. Puis je l’ai retravaillé, et au fil de la plume, Maïa a pris de plus en plus d’épaisseur. Pour moi qui écris des romans intimes, la difficulté résidait surtout dans la cohérence de l'univers que j’avais inventé. Changer une seule caractéristique de notre monde peut avoir des répercussions inattendues... Le travail sur la logique interne de cette société du futur m'a obligée à préciser ma pensée, et c'était passionnant!