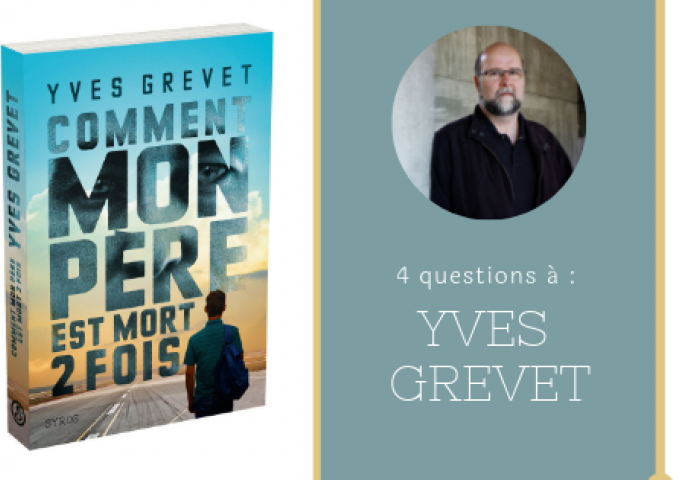

Comment mon père est mort deux fois - 4 questions à Yves Grevet

Votre roman est à la fois une enquête à couper le souffle, dont tous les rouages s’enclenchent peu à peu, et le récit intimiste d’une relation père-fils qui continue à se construire par-delà le deuil. Quel a été le point de départ du projet ?

Ce livre est né d’une envie déjà ancienne de créer une intrigue crédible d’espionnage, ancrée dans des réalités géopolitiques et historiques. J’ai choisi de situer mon histoire dans les années 80, en pleine guerre froide, à Ankara (Turquie), sur les lieux où j’avais enseigné durant deux ans au titre de la coopération. La rencontre de ce pays et de son peuple a marqué ma vie à jamais. Ce séjour m’avait aussi donné l’occasion de fréquenter un peu le personnel des ambassades. Certains employés se montraient très discrets sur la réalité de leur fonction en Turquie. Quelques-uns, je ne l’ai pas compris tout de suite, travaillaient pour le renseignement. Je n’ai commencé à écrire cette histoire que lorsque j’ai eu l’idée d’introduire un second récit qui se déroule à notre époque, celui du fils qui découvre le mystérieux passé de son père, sa « légende ».

Vous entrecroisez donc deux voix, celles de Soën et de son père Yvon, dont les histoires s’ancrent dans deux époques et deux pays différents. Comment avez-vous réussi à vous glisser dans la peau de chacun de ces personnages ?

Pour Yvon, c’était relativement facile parce qu’il est très inspiré du jeune adulte que j’étais à l’époque, un mélange d’idéalisme, de soif de découverte, de naïveté aussi. Et comme Yvon, je me rêvais déjà un peu écrivain. Pour ce personnage, j’ai eu à replonger dans mes souvenirs en sélectionnant ceux qui pouvaient servir l’atmosphère du livre et en nourrir l’intrigue. Quant à Soën, je l’ai créé de toutes pièces et j’ai appris à connaître mon personnage au fil de l’écriture. C’est un métis, très attaché à son île de la Réunion. Mais sa vie n’est pas foncièrement différente de celle qu’on peut vivre en métropole. J’ai eu la chance d’aller deux fois à la Réunion récemment et de discuter avec beaucoup de collégiens. Ces rencontres m’ont aidé à définir mon personnage.

En même temps, les deux récits se nourrissent et se complètent l’un l’autre, comme les deux moitiés d’un puzzle. Comment avez-vous pensé cette construction ?

J’ai d’abord écrit la partie d’Yvon, qui se présente sous la forme d’un journal romancé. Il y décrit son quotidien dans ce pays qu’il apprend à aimer, ses amitiés, ses amours. On y voit aussi progressivement se nouer le drame qui va changer sa vie. Le second récit est une enquête au cours de laquelle Soën découvre pas à pas la véritable identité de son père et sa famille cachée. Petit à petit, des témoignages de proches mais aussi des lettres qu’écrivait Yvon à l’époque viennent éclairer des aspects de ce mystérieux passé que beaucoup aujourd’hui encore cherchent à dissimuler. J’ai fait un montage entre les deux récits pour offrir une lecture active à celui qui lit le roman. Il en sait davantage que les deux narrateurs et peut ainsi voir le danger arriver avant les autres, ou au contraire comprendre, par exemple, que Soën se dirige vers une fausse piste. Le lecteur est amené à élaborer sans cesse des hypothèses dont certaines seront peut-être validées. C’est un des grands plaisirs de l’auteur de suspense que de donner l’illusion à son lecteur qu’il va comprendre avant tout le monde, même si c’est rarement le cas. J’avoue éprouver, en tant que lecteur, un vrai plaisir à me faire « balader » par un écrivain et à me faire surprendre.

Dans votre oeuvre, vous semblez passer d’un genre à l’autre avec une aisance toute naturelle : après une uchronie et des dystopies, voici une enquête aux allures de roman d’espionnage. Ce livre vous a-t-il demandé un travail de documentation particulier ?

Je m’intéresse au monde de l’espionnage depuis très longtemps. J’ai beaucoup lu et beaucoup écouté d’émissions sur le sujet. Toutes les affaires peu connues que j’évoque dans le roman sont bien réelles. Quand j’ai décidé d’écrire ce livre, je savais où chercher. Il me restait à faire un travail de vérification plus que de documentation. Je me devais d’être précis pour rendre mon intrigue totalement crédible. Je suis aussi un passionné de romans d’espionnage. Je dévore les livres de John le Carré ou ceux de Robert Littell. J’adore les séries comme Le Bureau des légendes, ou Les Américains, qui raconte l’histoire d’un couple d’espions soviétiques qui ont fondé une famille aux États-Unis sous une fausse identité. Même leurs propres enfants ignorent tout des activités de leurs parents. Je pense aussi à Fauda ou Hatufim, prisonniers de guerre, une série israélienne qui a inspiré Homeland.